好きな飲み物:京都のお酒

理由:丁寧で水が良い

当時は高級品で平民が飲めなかった

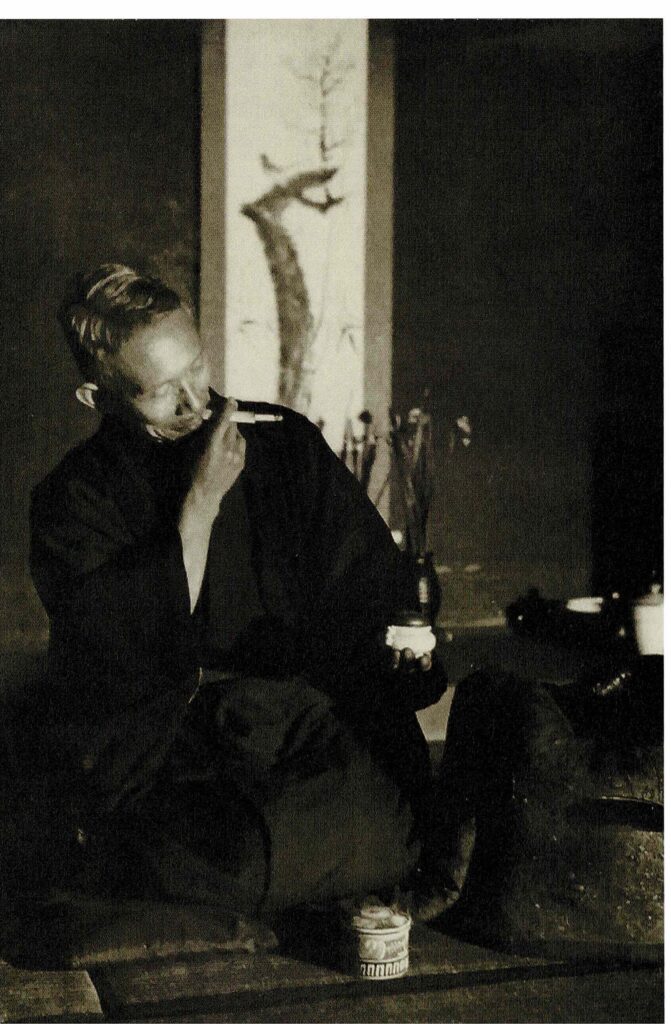

愛用品:アメリカ製のライター

:象牙のパイプ

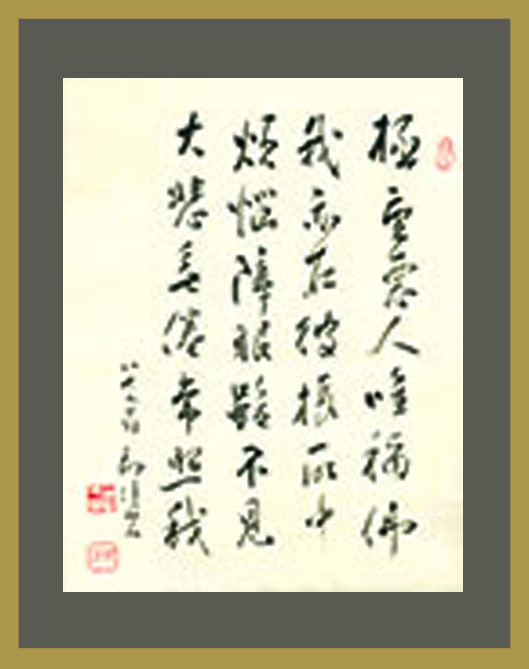

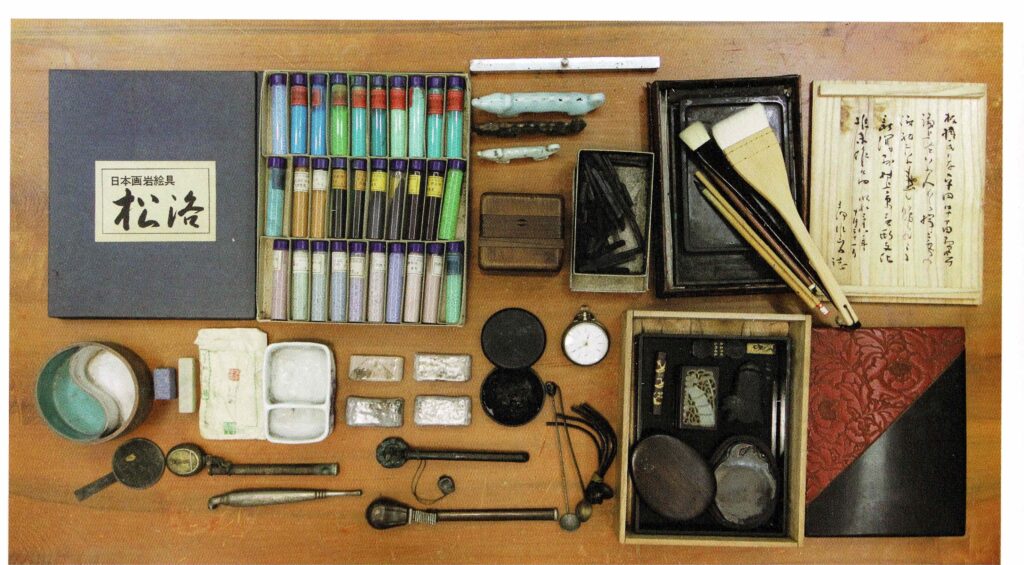

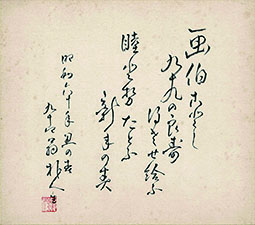

宝物:般若心経が彫られた筆

:翡翠の印材

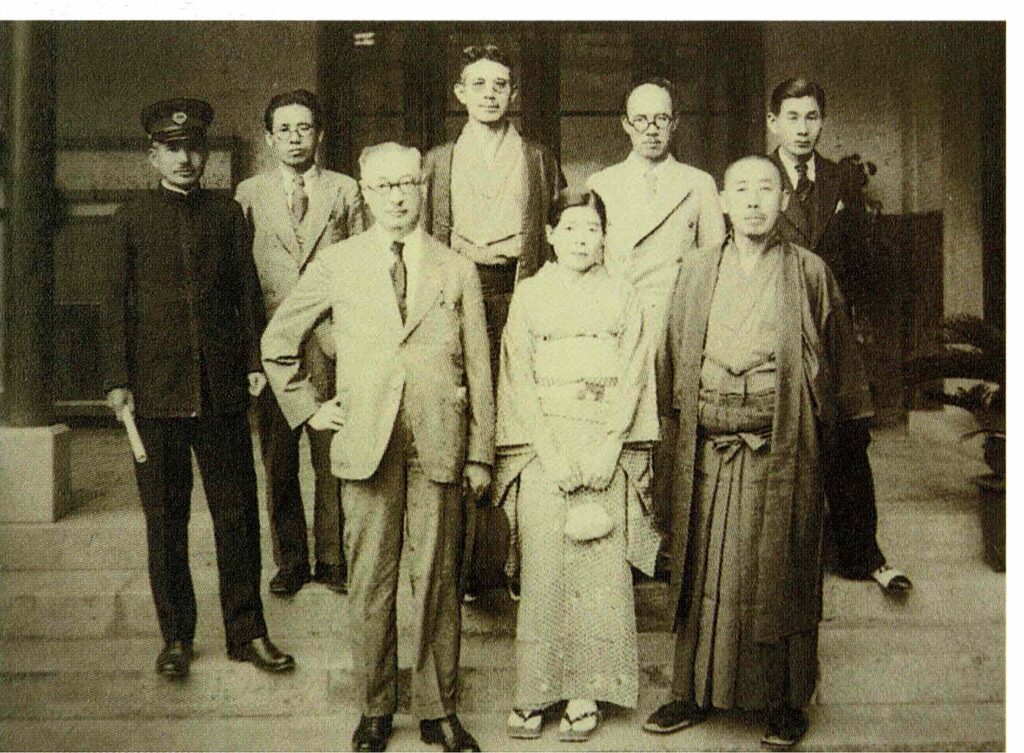

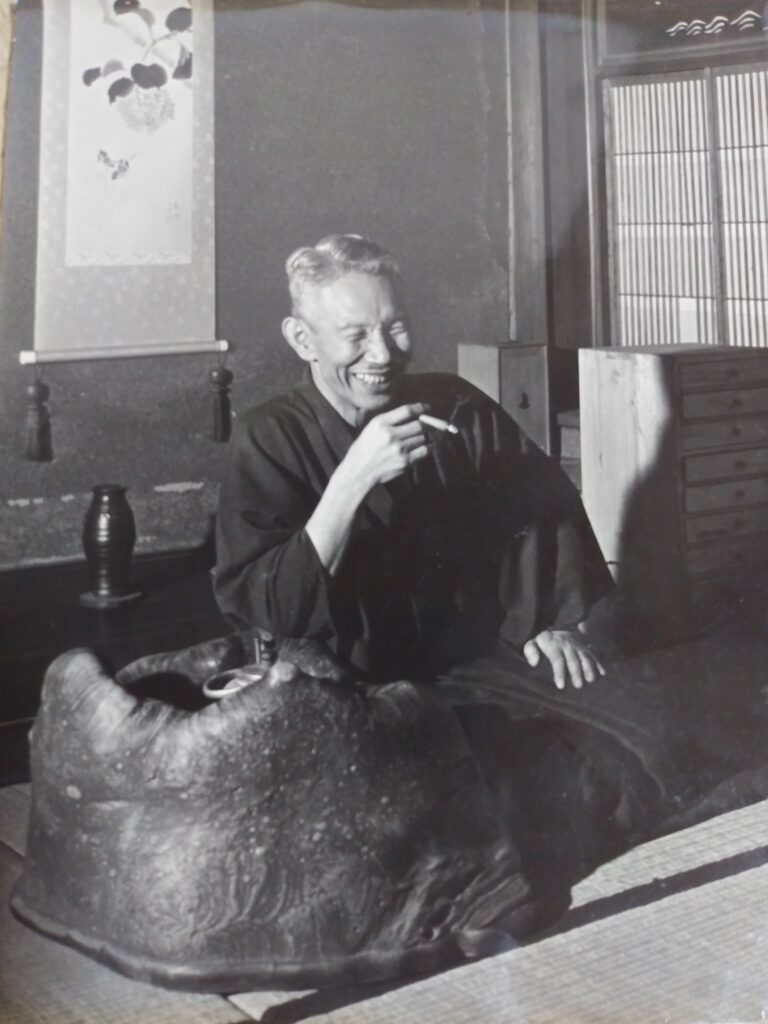

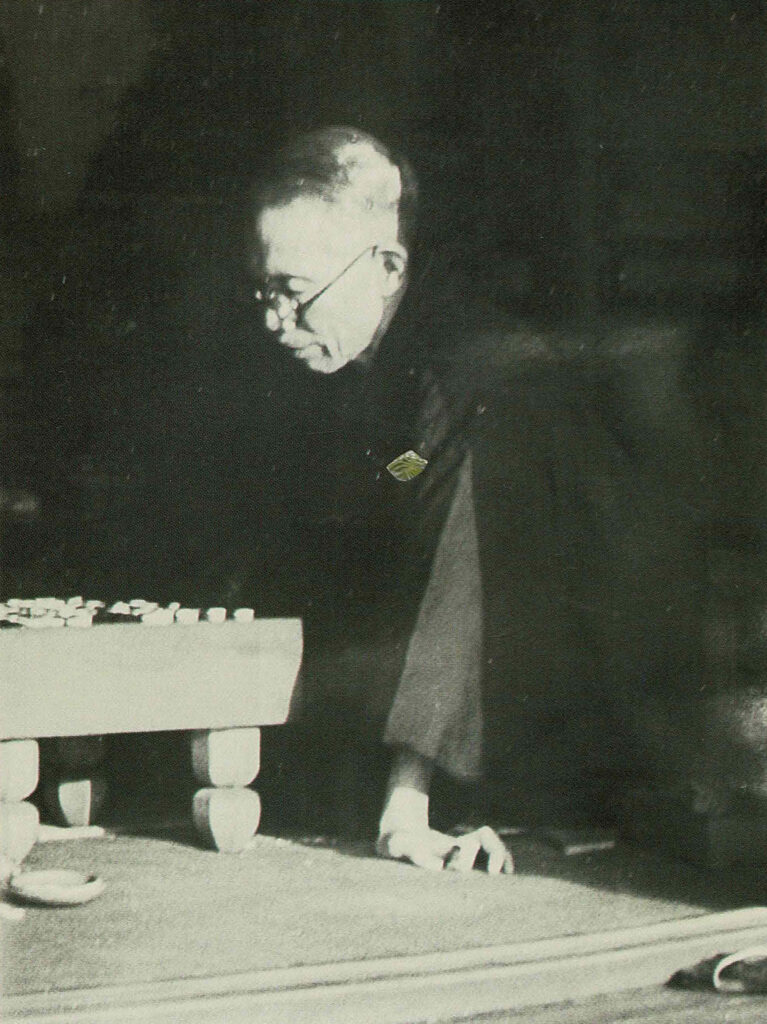

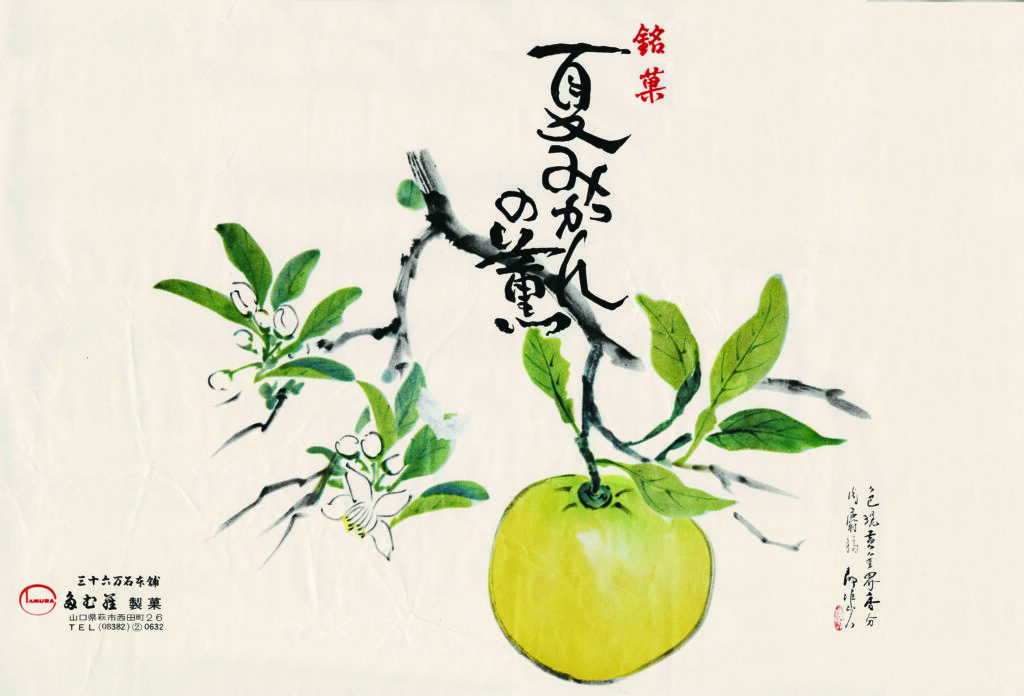

台湾に行ってから豊かになり、絵画の世界の扉が開きました。『台湾での生活、食べ物、人も温かく、行ってよかった』と思っております。美味しい日本のお酒が飲みたくなり、度々帰郷しました。台湾では、当時日本のお酒は飲めませんでした。幾度も、本国への帰郷を考えました。しかし、踏みとどまることとなりました。世外荘には、多くの人が集まり、交流を深めました。毎晩の様に、はだか電球をお庭に下げて、宴会や団欒の時を過ごしました。午後になると、仕事を終えた警察官や軍人さん等も集まり、将棋や囲碁・詩や俳句などをして親交も深めました。本土から画家も訪ねて来ました。又、展覧会(府展・台展)には、本国から知人の画家を寄せました。私も多く出かけました。我が家には、お手伝いさんもおりましたが、日本の人/外国の人/身分等、分け隔てなく交流をしました。台湾では多くの画家を育成し(食・住のお世話)共に暮らしました。日本に引き揚げの際の荷物は、一人1000円と、背負える大きさのリックのみと決められました。その為、娘等は何度もリックを縫い直し、荷物を詰めすぎて、背負えなくなり、ひっくり返る事もありました。情勢により、娘達の髪の毛を短くし、赤い服を燃やしたりして、男の子に見える様にもいたしました。ながい異国での生活は『本国に帰りたい』と身を持って感じました。続:ー引き上げの情勢・引き上げ船の旅ー

=当時の歴史的記載言語表示を御了承願います=

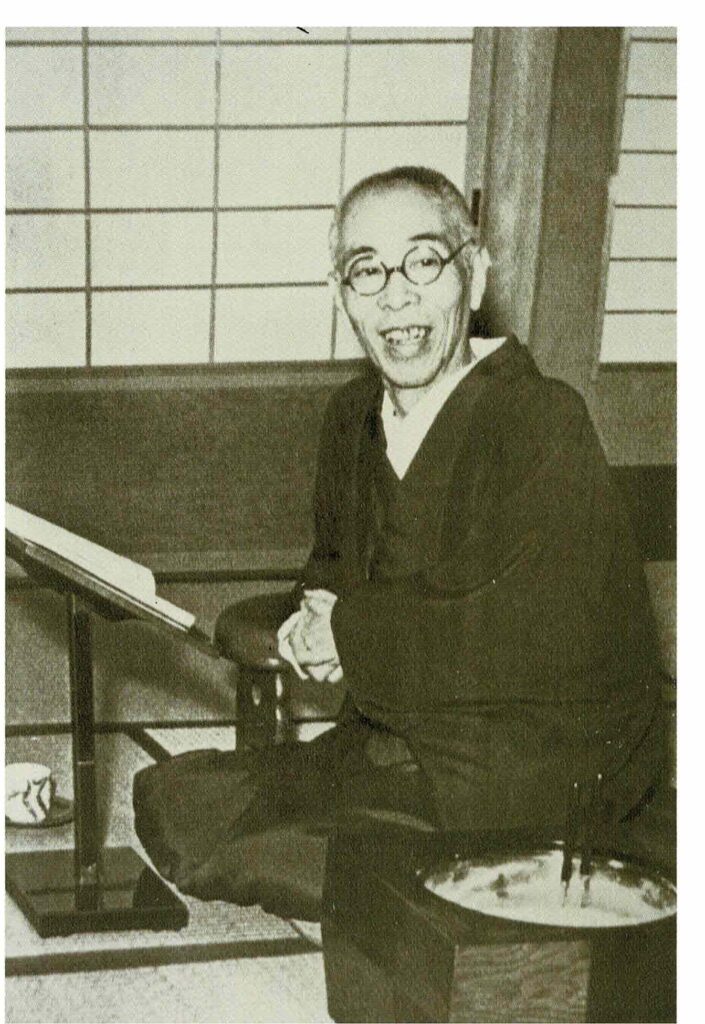

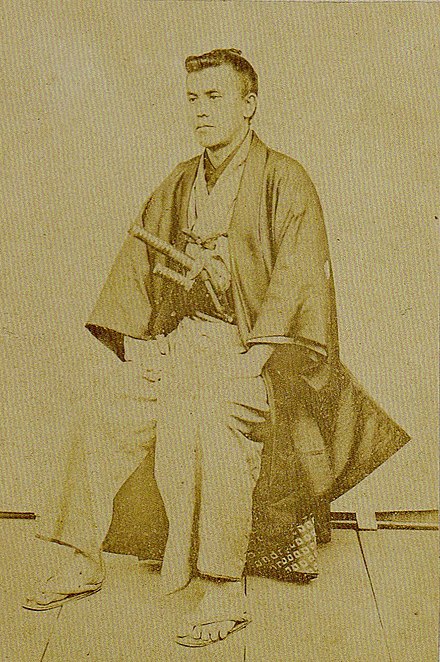

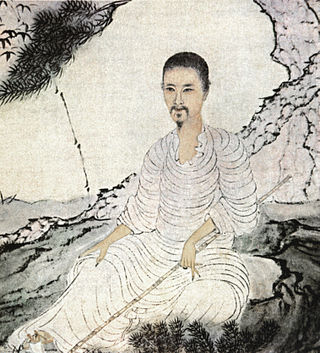

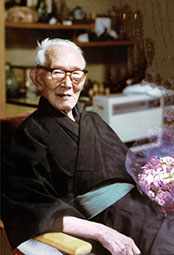

=静涯の写真は:参照とお使い下さると幸いです=

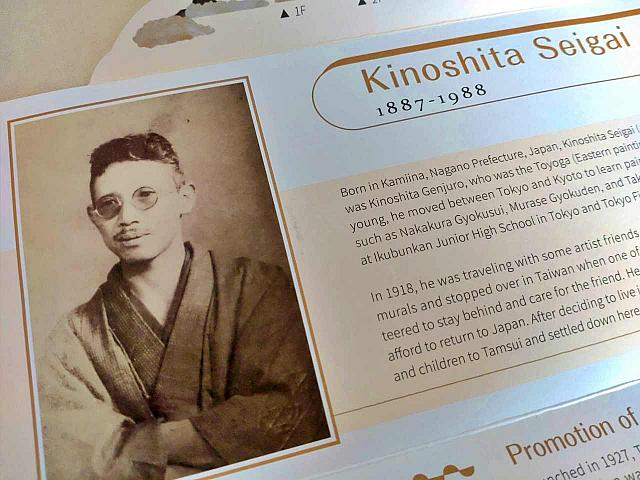

父:久太郎=母:志寿

長男:静涯(源重郎)

母方祖父は大東舎に属し『花扇』という俳号であった

静涯の家は庄屋であった

静涯は若くして上京した

庄屋:江戸時代の村役人である地方三役の最上位

代官の指揮のもとで村の事務を統轄する者

年貢納入責任をもち村の自治一般をつかさどった

(商店街の一番街)

当時生家にはお手伝いさんが出入りをしていた

=続:静涯娘.孫.等と曽孫の事実検証=

=続:ayakoの願い継承と遺言.実録

代が変わると情勢が変わる

台湾から帰郷後(58歳)都で、画家としての最後の勝負を試みる所存でしたが、長い間離れて暮らした父親が、又離れる事を大変寂しがり、初めての孫等を大変可愛いがる為、父親を思い遣り父を看取るまでの3年間留意しました。私の作品等を父が所蔵庫としていた蔵で、娘達と生活をしました。父とは、囲碁や将棋お酒を一緒に飲み親子の時間を大切に過ごしました。

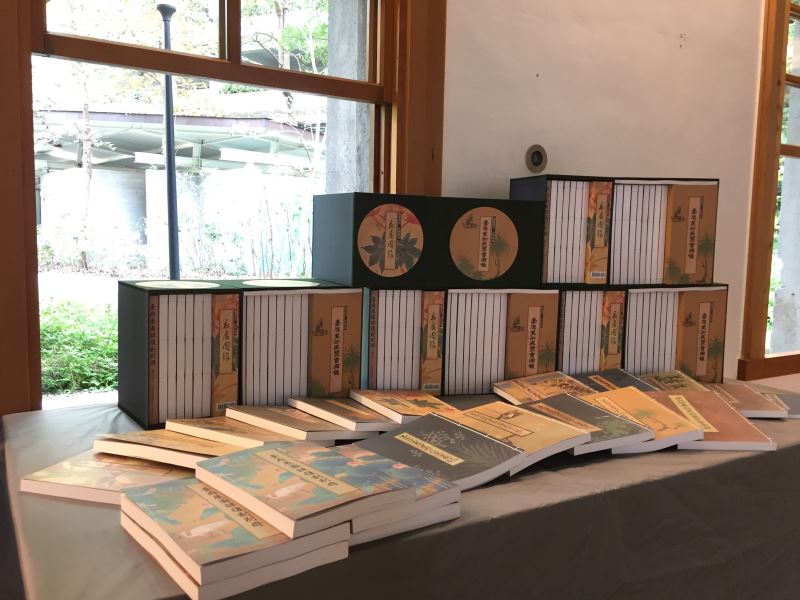

世界に残し心に刻む

偉人達の記録

信念・勇気・誇り・願い・語り

ー木下静涯プロジェクトー

歴史・作品・人格・存在

皆様の素敵な一日を

お祈り申し上げます

==

作品を守ってくれて

『ありがとう』